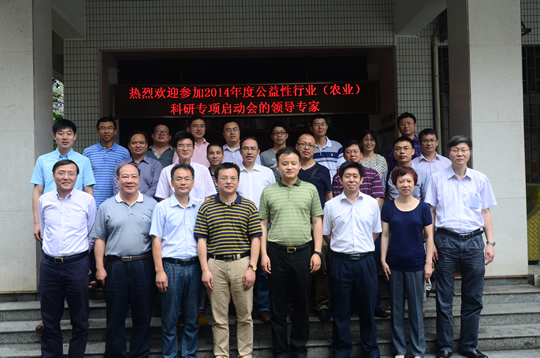

2014年5月13日,由農業部南海漁業資源開發利用重點實驗室主持、中國科學院南海海洋研究所等多家科研機構和高等院校共同承擔的公益性行業(農業)科研專項“南海漁業資源增殖養護與漁場判別關鍵技術研究與示范”項目啟動會暨第一次工作會議在廣州召開。農業部科教司魏鍇副處長、農業部漁業漁政管理局王雪光副處長、廣東省海洋與漁業局陳海麗高級工程師、中國水產科學研究院科研計劃處方輝副處長等領導和專家蒞臨指導,南海水產研究所江世貴所長、李來好副所長以及科研處、財務處和協作單位的領導和代表參加了會議。會議由方輝主持。

會上,項目首席專家、南海水產研究所副所長、實驗室主任李純厚研究員介紹指出,目前南海近海漁業資源嚴重衰退,中南部漁場分布狀況基本不清,已經明顯制約了南海漁業資源的持續開發利用,因此亟需在南海近海開展漁業資源增殖養護關鍵技術研究,實現近海資源恢復性增長;突破南海中南部中心漁場判別關鍵技術,開發南海深水區漁業資源,支撐南海現代漁業持續健康發展。

針對南海漁業資源開發利用面臨的難題,2014年度公益性行業(農業)科研專項啟動了“南海漁業資源增殖養護與漁場判別關鍵技術研究與示范”項目,擬通過5年時間,重點開展漁業資源增殖養護技術與模式、中心漁場判別與漁情預報等關鍵技術的研究,并通過技術創新、技術集成與示范應用途徑,建立南海近海漁業資源增殖養護技術體系,構建南海增殖水域生物資源穩定高效產出生態模式;探明主要經濟種類的洄游分布規律和漁場漁汛,建立經濟魚類短期和中長期預報模式,開發具有自主知識產權的漁情預報平臺。項目實施期內,構建南海增殖水域生物資源穩定高效產出生態模式3~5套,建立漁業資源增殖養護基地10個,技術集成示范區5個,示范總面積10萬畝以上,示范區生物量提高20%以上;查明10種以上主要經濟種類的洄游分布規律和漁場漁汛,建立大宗經濟魚類短期和中長期預報模式,開發1套具有自主知識產權的漁情預報服務系統,培訓技術人員1500人以上,宣傳培訓漁民等從業人員5000人次。

魏鍇在會上強調指出,項目實施過程中務必把握好3個關鍵,一是要把握好項目的定位,突出解決制約行業發展的關鍵技術難題,支撐行業健康發展;二是要抓好團隊協作,強化項目實施過程中的分工協作與團隊配合;三是要確保資金使用安全,加強財務監管,嚴格遵守行業專項資金管理規定。王雪光就項目實施與南海漁業產業相的結合提出了建議和要求,強調要加強聯合協作,圍繞行業發展需求開展研究與示范。